Negli anni che sancirono il passaggio dallo Stato pontificio al Regno d’Italia, i Castelli Romani divennero sempre di più luogo di villeggiatura e di vacanza della borghesia romana che ai primi caldi dell’estate si rifugiava sulle alture dei Colli Albani sino alla riapertura delle scuole.

Le mete preferite dai villeggianti romani erano Frascati e Albano, i paesi più facilmente raggiungibili da Roma, e poi Castel Gandolfo, Marino, Genzano, Grottaferrata e, soprattutto, Rocca di Papa.

Visitatori e vacanzieri, che alloggiavano in appartamenti presi in affitto o in locande, si affiancarono così ai nobili e agli alti prelati che soggiornavano nei migliori alberghi o che si trasferivano da giugno a ottobre nei loro casini di diporto, normalmente all’interno dei centri storici, o nelle lussuose residenze gentilizie poste fuori dal paese.

L’Ottocento è un secolo ancora “povero” rispetto al Novecento, ma è anche un secolo di rapida crescita del potere di acquisto da parte di crescenti fasce di popolazione.

Sono gli anni in cui i Castelli Romani divennero anche meta delle famiglie meno abbienti, per le quali i fine settimana erano l’occasione di scoperte fugaci con l’enogastronomia locale. Il popolo romano si sentiva attratto dal folklore dei Castelli e, quindi, accorreva in massa, come accade ancora oggi, alle sagre paesane.

Così testimonia il poeta Giuseppe Gioachino Belli la sua esperienza di ottobrata che, come tanti romani, usava consumare fori porta: «E m’aricorderò sempre a Marino/ indove tutti l’anni annamio fora/ d’ottobre a villeggià co’ la signora/ e ce stamio inzinent’a Sanmartino».

Infatti, i villeggianti che trascorrevano il periodo della vendemmia nella località castellana, tornavano a Roma nei primi giorni di novembre (San Martino si festeggia l’11 novembre) e a questa circostanza si collega il detto romanesco: «So’ arrivati i frascatani», intendendo l’arrivo della stagione autunnale.

Frascati, ben collegata con Roma, mantiene, fedele al suo passato di meta privilegiata di villeggiatura, la sua prerogativa di raffinatezza, associata alla bellezza monumentale delle sue ville e alle vestigia dell’antica Tusculum.

Questa tipologia di turismo fa sì che Frascati presenti arrivi meno numerosi, ma distribuiti su tutti i dodici mesi e con alloggi negli alberghi di lusso. I villeggianti più assidui della località tuscolana, affascinati dall’amenità dei luoghi e dalla vicinanza con Roma (il percorso ferroviario, coperto da una locomotiva all’incredibile velocità di 40 km orari, veniva effettuato in soli 28 minuti) decisero, nel tempo, di farsi costruire una residenza di campagna per trasferirvisi in estate e per rimanerci sino ad almeno il mese di ottobre, con la famiglia, parenti e amici.

Frascati divenne sempre più una località di gran moda e, guardando vecchie foto di quell’epoca, si rimane davvero impressionati dalla moltitudine di automobili parcheggiate in piazza Marconi. Si può quindi immaginare quanti gitanti e quante signore, con i loro ombrellini bianchi, passeggiassero lungo il belvedere e il centro storico, con i bar e le tipiche trattorie, letteralmente presi d’assalto dai gitanti romani.

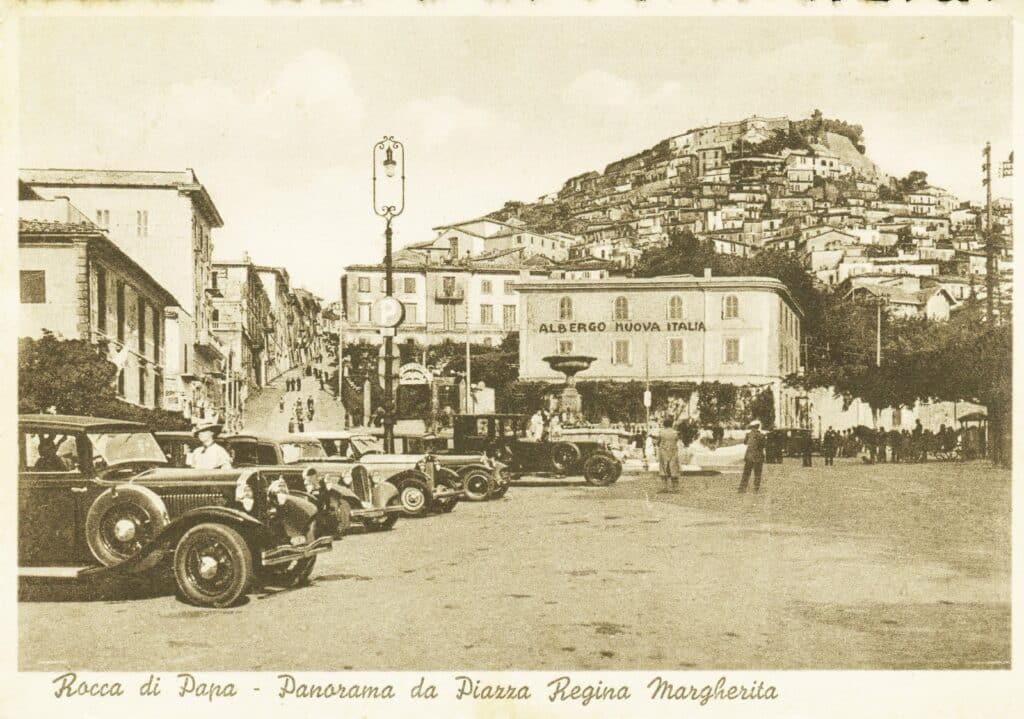

I fantastici panorami, il clima temperato, particolarmente fresco nel periodo estivo, i boschi lussureggianti e la vicinanza a Roma sono i motivi principali per i quali Rocca di Papa divenne ben presto la meta preferita delle vacanze dei ricchi notabili romani e piazza Margherita, oggi piazza della Repubblica, diventa in breve tempo il salotto buono della borghesia romana.

Qui nacquero gli alberghi e i ristoranti che divennero ben presto famosi, perché frequentati dagli esponenti più in vista dell’imprenditoria e della politica. E nelle immediate adiacenze sorsero anche numerosi palazzetti in stile liberty, circondati da magnifici giardini.

I riti tipici delle centinaia di villeggianti ospiti di Rocca di Papa erano le passeggiate da piazza Margherita al duomo, lungo corso della Costituente; il giro in carrozza verso il belvedere del Tufo; le escursioni verso le località più lontane, magari in groppa agli asinelli.

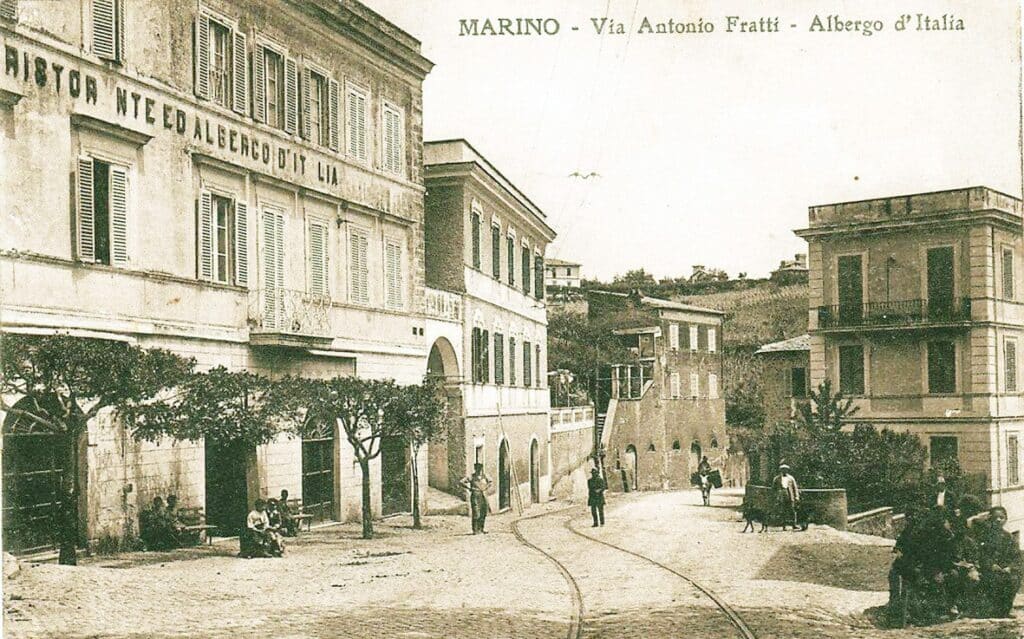

Riguardo alle altre città castellane, Marino era una delle località più alla moda per le gite fori porta: luogo di scampagnate domenicali d’impiegati e commercianti romani che affollavano tram e treni provenienti da Roma, attratti dalla fama del vino locale da accompagnare con la porchetta di Ariccia e il pane di Genzano.

«Lo vedi, ecco Marino, la sagra c’è dell’uva…», è questa la strofa della canzone Na gita a li Castelli (Nannì) che diventa l’inno al vino di Castelli Romani e alla Sagra dell’Uva di Marino che ricorre ogni prima domenica di ottobre.

La Sagra dell’Uva era, all’origine, una festa che più delle altre attirava l’attenzione di poeti e uomini di cultura romani e, per questo, ai concorsi poetico-musicali organizzati durante la festa partecipavano i più grandi esponenti della poesia e della canzone dialettale, come Trilussa, Petrolini e Balzani.

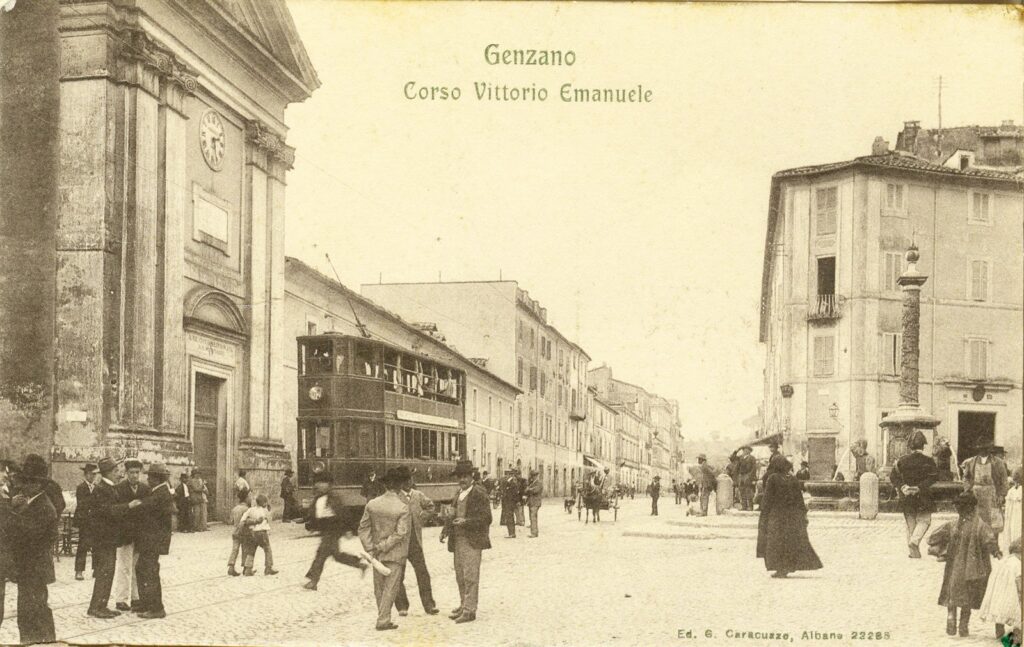

Anche Genzano era un paese meta dei romani alla ricerca, per un giorno, di posti tipici dove bere, mangiare e fare baldoria. Proprio per questo, nei primi decenni del Novecento a Genzano c’è il maggior numero di rivendite per il vino: ben ventotto!

Si racconta che i villeggianti che alloggiavano nelle case in affitto non amavano cucinare e usavano mettersi in pensione nelle tante osterie della località castellana; anche perché, la scelta di Genzano come luogo di villeggiatura, era legata alla popolarità del suo vino, alla cucina e alla schietta ospitalità degli osti genzanesi.

A Castel Gandolfo, nei primi decenni del Novecento, si formò un vero e proprio Circolo dei villeggianti, che gravitava sull’attuale piazza Cavallotti, comprendente artisti e ricchi borghesi in villeggiatura nella località castellana.

In queste riunioni si parlava di tutto e di tutti, una sorta di gossip moderno; esaurite le chiacchiere, la compagnia sciamava per le osterie più rinomate del paese, tipo Leon d’oro e il Grottino Marroni.

Ettore Petrolini, uno dei massimi esponenti del teatro romano, che risiedeva nella deliziosa Villa Cleofe, ubicata nella zona detta dei Villini di Marino, amava passare lunghi periodi di vacanza a Castel Gandolfo e, proprio durante uno dei suoi soggiorni, l’amico Franco Silvestri gli fece ascoltare ‘Na gita a li castelli, composta nel 1926, che il comico decise d’interpretare, decretandone così il grande successo.

Questa canzone, conosciuta poi anche con il titolo Nannì, divenne in poco tempo l’inno dei Castelli Romani, conosciuto e cantato in tutta Italia.